这个国庆假期,七年级的同学们以一场特别的“读图”之旅,开启了他们对中华文明的探索。一份精心设计的假期作业,不仅串联起课本中的历史图像,更在分类、解析与创造中,悄然培育着学生的核心素养。

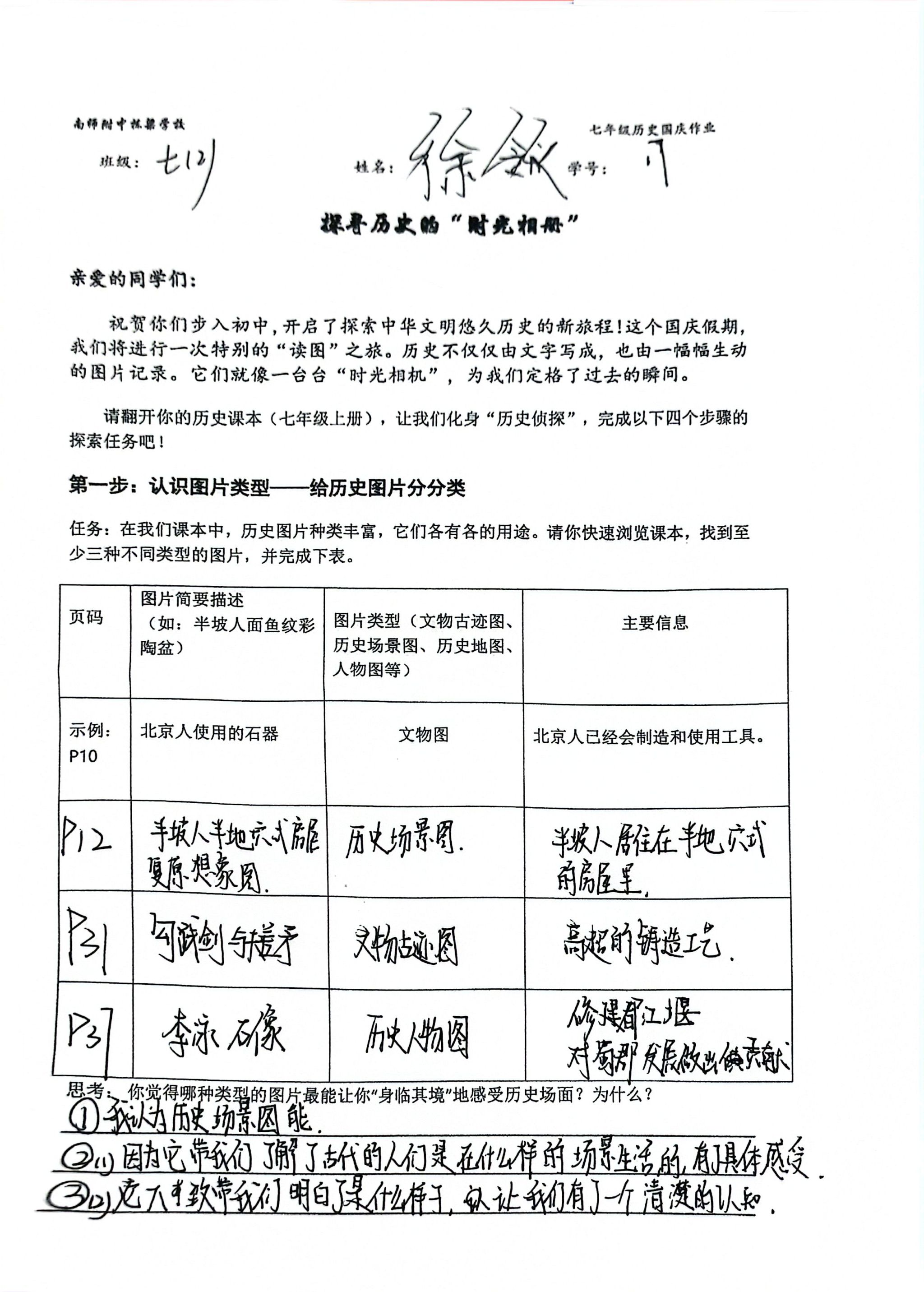

1.初探·分类——为时光的碎片命名

当同学们轻轻摊开课本,仿佛打开了一座无墙的博物馆。他们的指尖掠过书页,目光在斑驳的陶纹、恢宏的战场与古老的疆域间流连。

他们化身初入宝库的整理者,为这些“时光的碎片”分类归档。在“文物古迹图”前,他们感受物质的厚重;在“历史场景图”中,他们捕捉瞬间的生动;在“历史地图”上,他们追寻足迹的绵长。

我们看见,有同学托腮沉思,比较着不同图像的魔力。最终,他在“思考”一栏郑重写下:“我以为,那幅‘干栏式房屋’复原图最令我神往。因为当我凝视它,听见的不再是寂静,而是河姆渡的先民在木桩间行走的脚步声,与风中稻穗的低语。”

---分类,是他们为混沌的过往建立秩序的第一步,也是他们与历史建立私人情感的伊始。

2.深究·解码——破译山河的密码

如果地图是凝固的时间,那么他们,就是最专注的破译者。手握“历史识图四步法”这把钥匙,他们试图唤醒沉睡在《战国形势图》中的金戈铁马。

从图名到图例,从方位到背景,他们抽丝剥茧,在符号与线条间,重建一个时代的格局。

一位同学在作业本上勾勒着秦国的疆域,笔尖带着发现的兴奋:“地图的方位是上北下南。位于最东的是齐国,最北的是燕国……与春秋时期星罗棋布的诸侯国相比,战国七雄的并立,说明历史正从分散走向聚合,一场更大规模的风暴正在酝酿。”

——在他们的解读中,地图不再是平面的功课,而是立体的、充满博弈与生机的古老战场。他们破译的,不仅是山河的密码,更是天下大势的走向。

3.对话·价值——倾听文明的回响

文字诉说历史,器物本身则沉默地言说更多。现在,他们将目光投向国之重器“利簋”,尝试听懂它的无声之言。

他们需要从历史、艺术与科学三个维度,解析这件青铜器穿越三千年风雨的价值。

一份作业中这样写道:“它的历史价值,在于腹底铭文,那是武王伐纣‘牧野之战’的确凿证词;它的艺术价值,在于狞厉的兽面纹,将神秘的威严铸造得永恒;它的科学价值,在于标准的合范铸造技术,展现了那个时代登峰造极的工艺。”

——此刻,他们不再是被动的接收者,而是主动的诠释者。他们与文物面对面,完成了一场关于权力、信仰与智慧的跨时空交谈。

4.创造·珍藏——典藏我的时代印记

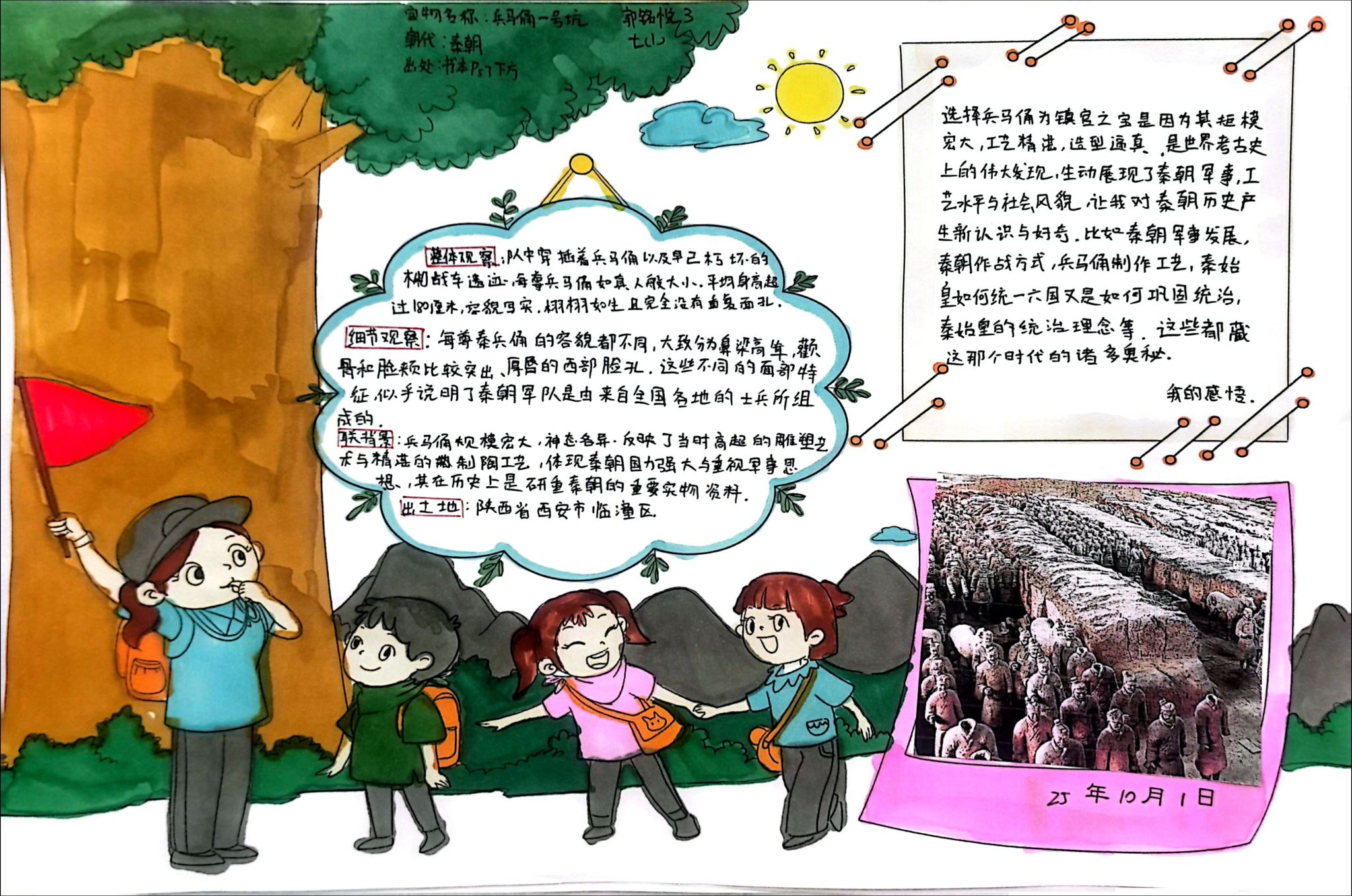

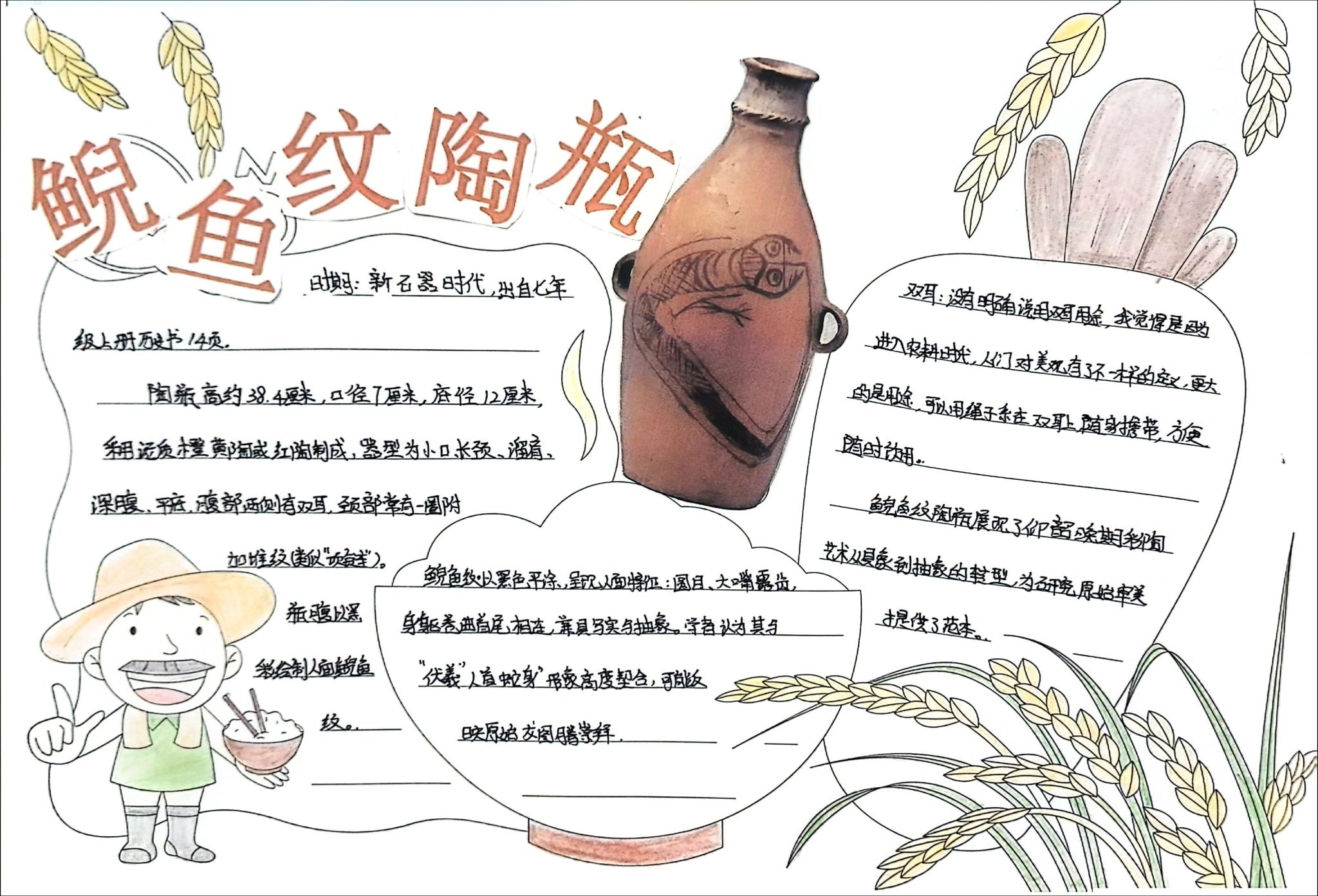

这是旅程的高潮,也是一次深情的告白。他们被邀请在整本“相册”中,挑选一件最触动心灵的“珍宝”,并为它撰写独属于自己的“解说词”。

自主选择一幅图片,制作一份图文并茂的“镇馆之宝”档案。

于是,我们看到了百花齐放的创造:有的同学精心手绘了“人面鱼纹彩陶盆”,在笔触间感受史前的神秘微笑;有的同学为“秦始皇兵马俑”撰写了动人的独白,仿佛自己就是那个被凝固千年的战士;还有的同学将“甲骨文”拓片精心装裱,解读那些刻在龟甲上的命运疑问。——这不再是一份作业,而是一次文化的传承与再创造。他们将自己对历史的感悟、审美的判断和情感的投射,悉数典藏于这一方纸页之上。这件“镇馆之宝”,不仅属于历史,更属于此刻正在与历史对话的、年轻的他们。

“教育,是一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云。”这次“对画历史”的旅程,

我欣喜地看到,同学们用年轻的灵魂去碰撞古老的文明,在方寸图片间,见天地,见众生,亦见自己。历史,在这场美丽的“对画”中,真正地活了过来。